はじめに

今やまんがにとどまらず、アニメ、コスプレ、あらゆる「オタクカルチャー」の集積であるイベント、コミックマーケットを1975年12月21日(1)、スタートさせたのが「まんが批評同人集団」「迷宮」である(2)。

「迷宮」はコミックマーケットのようなイベントを企画・運営する一方、『漫画新批評大系』というまんが評論、創作の同人誌制作も行っていた。この『漫画新批評大系』創刊準備号(1975年7月26日)に掲載されたのが(3)迷宮メンバーでもあった亜庭じゅんによる「マニア運動体論 序説」である。亜庭がその後『漫画新批評大系』に発表した一連の「マニア運動体論」は、同じく迷宮メンバーでありコミックマーケット初代代表も務めた霜月たかなかによれば、

「マニア運動体論」は「迷宮」に参加したものを束縛する要綱ではなく、そこからのスタンスによって参加者自身が「迷宮」であるかないかを判別するものとして、あたかも水準点のごとく機能(4)

したものであった。つまりコミックマーケット運営や『漫画新批評大系』でのさまざまな評論、あるいはそこに掲載された創作作品の選択——そうしたすべてにより「迷宮」が目指した(目指そうとしていた)方向性自体が「マニア運動体論」には捉えられ、それは

まんがと関わるなかでもっとも「まんがを内在化」したのが僕らであり、「僕らこそがまんが」であるという自負と認識(5)

を持った「ぼくら」=「迷宮」メンバーからの、まんがとの向き合い方を示す規範的メッセージとしても機能していたと考えられる。

なぜ「マニア運動体論 序説」を今読むのか

彼らから50年近い時を経て20世紀末に生まれた私にとって、まんがはもはや「内在化」するかどうかを超えたところに存在した。教科書にも広告にもまんがは溢れ、「まんが風のイラスト」も含めればそれは市役所のポスターから文芸書の表紙まで日本のすべてを覆ってしまった。「マニア運動体論」の主調をなす「マンガ世代」(6)、つまり、大人になれば当然読み捨てるべきまんがをなお手放せなかった「ぼくら」——そのような姿は「自負と認識」を抱けるようなものではなく、ありふれた日本人の姿である。それでもなお、

まんが世代を自任するまんがファンが何であり、また何をなしうるのか(7)

を語る「マニア運動体論」を2023年の今、私が読もうとするのは、そこに書かれた「何をなしうるのか」という目標が48年の時を経て未だに理想だからにほかならない。むしろその姿は、現実と対比するときますます魅力を増しているのかもしれない。誰もが——ありふれた日本人である「まんが」を読み続ける「大人」たちが——言う。「もうすべての表現は出尽くしたんだ」。しかしそれなら、「すべての表現」を目にした人がどこにいると言うのだろう?

凡例

次節から亜庭じゅん「マニア運動体論」を読み解いていくが、本稿執筆時点で『漫画新批評大系』該当号や『亜庭じゅん大全』を入手できておらず、またそれらが入手困難であることもあり、まず『コミックマーケット創世記』(この本も品切れ・再販未定)に再録された「マニア運動体論 序説」のみを中心に精読を進める。以下「序説」引用時のページ数は、よって『創世記』でのページ数を表している。また、「まんが」についてここまでひらがなの「まんが」表記を用いてきたが、「マニア運動体論 序説」ではカタカナの「マンガ」表記となっているため、以降「マンガ」表記を用いる。

また、本稿は「マニア運動体論 序説」要約に多くを負っている。これは著作権法の「翻案」にあたると考えられるが、原本の入手が難しいこと、原本が上記のように「水準点」としてマニフェストの機能を持ったこと、その歴史的意義の大きさ等からこうして掲載する。もちろん可能な限り、古書や図書館で原本を参照していただきたい。なお本稿の正誤はすべて執筆者(はつろくさき)の責任による。

亜庭じゅん「マニア運動体論 序説」

亜庭じゅん「マニア運動体論 序説」は『漫画新批評大系』創刊準備号に発表された。「序説」はもともと「迷宮」メンバーがマンガについて話し合い生まれた内容を、亜庭じゅんが文章にまとめあげたもので(8)、その表紙と思われるページに亜庭の名前はない(9)。

一方で「「迷宮」がまんが批評集団であることへの信頼は、彼が一身に背負っていたといってもいい。」(10)と言われるような論客であった亜庭の文章として「マニア運動体論 序説」があることは事実であり、それはやはりただ集団意見の集積というより、亜庭のひとつの「論」として見るほうが正確に思える。あるいは、当時の迷宮の志向と亜庭の志向とがそれほど深く重なり合っていたとも言えるだろう。よって、本稿では「亜庭はこう述べている」といったかたちで、精読を進めていく。

「マニア運動体論 序説」は、表紙(上記画像参照)に

迷宮’75

マニア運動体論 ——連載㐧一回——

〜序説〜

—方法の問題(引用者注・「題」の頁は卜)—

・マニアに未来はあるか!?

といった文字が記され(11)、内容は、

総序

序説 ”方法の問題” ——鏡の国への招待状——

第一章 コマの中を通って

第二章 豚に翼があるやらないやら

第三章 「恥を知れよ」とせいうちが言う

○Part 1

○Part 2

第四章 方法の問題

という構成(12)をとっている。

総序

総序は新書版の『コミックマーケット創世記』で2ページの、比較的短いものである。そこでは「迷宮」という集団についての紹介、そして「迷宮」が誕生した理由でもあるその活動の動機について触れられている。それは結局は「語りたいから語る」とされるものではあるのだが、以下に読み解いてみたい。亜庭が語り出そうとするのは、「状況について」である。

マンガについて、その内的状況について、その読者状況について、可能な限り厳しい批判を加えようとしている。(13)

亜庭にとって、現在の「マンガ状況」は一見平穏に見える。しかし「退廃は停滞と共にやってくる」ものであり、ならばその「状況」に安住する現在の「読者」もまた「状況の感覚的混沌の中で安逸をむさぼる輩」でしかない。ゆえにマンガの変革を目指す「迷宮」としては、その「状況」や「読者」の姿を明らかにし、変革せねばならない。現実には「輩」が大勢を占めるなかで「マニア運動体論」の言葉が空転するとしても、なお、「語りたいから語る」。それが「迷宮」の「言葉によってマンガに関わっていこうとする意志」なのである。最後には谷川雁による「連隊を求めて孤立を恐れず」の言葉が(1975年の言葉である以上、「ホンノジョーダン」という前置きを持つのだが)引用されて、総序は幕を閉じる。「迷宮」の重要な功績であるコミックマーケットの誕生は、先行するマンガファンの集い「日本漫画大会」のあり方や運営体制への批判が大きなきっかけとなった。そうした現状への強い批判意識はこの「総序」だけからも読み取れる。マンガの現状への批判意識のもと、どのようにその現状を変えていくか。一貫して亜庭はこうした課題を持ち続けたが、そのときどうして亜庭が80年代以降まんが評論から離れていったのか、という問いもそこには浮かび上がって来るだろう。が、それについて述べるには別の機会を待たねばならない。

ここで挙げられた当時の「マンガ状況」が具体的にどんなものだったのか。そして、その「批判」から生まれてくる新たな行動の形はどのようなものであるのか。それについて、続く「序説”方法の問題”」を辿りながら追っていきたい。

序説”方法の問題” 第一章 コマの中を通って

僕等の目標

(これらの小見出しは本稿において加えたものであり、「マニア運動体論 序説」にある項目名は「構成」として上記したものがすべてである)

第一章は、「迷宮」が現在の「マンガ状況」を乗り越えたうえで辿り着こうとする目標をまず掲げ、そしてその目標に「どこからそこへ行こうとするかは明らかにしておかねばなるまい。」として、自分たち「マンガ世代」とその状況について(「どこから」にあたる)説明する、という構造をとっている。

まず目標とは、

マンガ状況の変革——マンガの持つあらゆる可能性が十全に展開される場の構築へ向けての運動——それが僕等の目標である。(14)

というものである。

これを読むとき、特に「場の構築」なる言葉からコミックマーケットがやはり連想される。実際にはコミックマーケット開催が最終決定されたのは「創刊準備号」発売後のことであり(15)このとき具体的に話が進められていたわけではないようだが、霜月が後に

必ずしも勝算があったわけではなく、必要だからやるのだという理念先行での決定である。(16)

と振り返って語っていることを考えれば、言わば「マニア運動体論」に書かれたことによって、目標は達成されなければならないものとなり実行されたのであって(理念先行)、つまりコミックマーケットというのは単に「同人誌が読みたい」「描きたい」「ファン同士で集まりたい」といったレベルを超え、「マンガ状況」を変革するために「必要」なものとして生まれた運動だったとも言える。この「運動」としてのコミックマーケットのイメージと、実際に成長していった「コミケ」のイメージのずれこそ初代代表の霜月や亜庭が結果的にはそこから去っていった理由でもあるだろう。コミックマーケットの巨大な発展は「クールジャパン」の象徴としてもときに捉えられる(17)見事な達成だが、それが出発時の「理念」と違った場所へ向かったうえでの発展であったことは記憶しておきたい。それは「マニア運動体論」の持つイメージが現在でも達成されていないという私の感覚を裏付けるものでもある。

次節では改めてその「マニア運動体論」が目指す「目標」に向かう「僕等」——「マンガ世代」についての亜庭の説明を見ていくこととする。

マンガ世代

そもそも、なぜ「マンガ状況の変革」——こうした目標を「僕等」「マンガ世代」は抱くことになったのだろうか。亜庭によれば、その根底には「一つの感覚」があった。「僕等」は、現在大量に発行されているマンガ雑誌、およびそのおびただしい作品群に対して、満足していない。それはその発行部数を支える、時間つぶしとしてマンガを読む読者たちとは異なった「感覚」なのである。

マンガはもっと面白いものであり、魅惑的なものである筈(はず)だという不満の感覚が僕等を突き動かしている。(18)

「僕等」はマンガから離れて「一人前の大人」となっていく人間と異なり、マンガとともにあり続け、またそうあり続けたいと願う人間として存在する。それは単にエンターティメントとしてマンガを楽しむ枠を越え、「マンガと同一化」し「マンガに所持され」「マンガに飢え」ているゆえに、常に「マンガに還ってきてしまう」ほどのものだという。

「マンガと同一化」という言葉は象徴的だが、こうした亜庭の実感が「マンガ世代」の概念へと繋がっていく。もちろんそうであるゆえに、亜庭が言おうとしている「マンガ世代」とは、50年代生まれ、などのいわゆる単なる「世代」ではない。実際に、亜庭と同じくらいの年齢でマンガを捨て「一人前の大人」になっていった人間は少なくなかったはずであり、亜庭自身もこう言葉を続ける。

「マンガ世代」なる流行語は、単に次の二点を指すにすぎない。第一にマンガと共に育った世代ということ。小学生時代に手塚マンガの洗礼を受け、思春期に「巨人の星」と「あしたのジョー」の「少年マガジン」に熱狂し、青年期に劇画を読むようになったという意味で、戦後マンガ史の主要読者層として、その成長に伴って出版マンガが展開してきた世代、第二に、その表現手段としてマンガを選んだ初めての世代であるということ、すなわち、かつての文学青年の今日的姿だという意味で。浅薄な分析というべきだ。僕等が自己を「マンガ世代」と規定するのは、そのような外的現象によるものでは一切ない。(19)

では「マンガ世代」とはどういうものなのか。亜庭は述べる。

僕等は僕等の内にマンガを一つの別な空間=世界として持っているが故に「マンガ世代」なのであり、そして、マンガ全体をそのような空間として持ち得た最後の世代という意味で「マンガ世代」なのである。(20)

後に伊藤剛によって「ぼくら語り」と呼ばれ、それがまんがを自立した表現として分析する語彙や方法を持たなかった(と考えられる)ゆえに、「知的な枠組みを放棄し、あらゆる意味での方法論を捨て」(21)たふるまいとまで批判されることになる「ぼくら」(「僕等」)の始まりの一つがここにある。

伊藤をはじめ「ぼくら語り」批判者らの指摘には頷かされるものがあり、後に亜庭が「「まんがをまんがとして語る」ための方法の未成熟」(22)を嘆き、最後にはまんが評論から退いていったことは、こうした「ぼくら」の方法の限界を(あらかじめ)証している。そもそも単なる世代でこそないにしろ、それが時代と密接に関係する体験に依存した枠組みであるのならば、2023年現在、それを評論の枠組みとして用いることは難しい。亜庭は別の場所で、

(引用者注・「ぼくら」とは)まんがにどれだけの夢を背負せ得るかを自問する意志の共有であり、世代とは無縁のことだ。(引用者注・村上知彦の著作)「黄昏通信」は、そうした意志がそれだけで自立し得た時代の終わりを告げると同時に、それでもなお、その意志を生き延びさせようとする現実的な態度表明なのである。村上知彦は、世代の共有世界の崩壊を知った上で、たとえ一人きりでも「ぼくら」を背負う気でいる。その回路こそ、まんがを読むことだ。(23)

という言い方でも「ぼくら」を論じているが、やはりそれはある空間にのみ共有され得る理論であるだろう。

しかし、だからといって「ぼくら」の方法を省みる必要のないものとして忘れ去ってしまうことが正しい姿とも私は思わない。伊藤は「ぼくら」に変わるまんがを分析する方法を模索して「マンガ表現論」を更新し、それは『テヅカ・イズ・デッド』、そしてさまざまな論者による優れた仕事へつながっていくが、そうした研究とは別の角度として、「ぼくら」の方法をより深めて読むことはできるのではないか。

それは「なぜ今読むのか」に書いたように亜庭らの理想が未だ実現していないからである。また、「ぼくら」論のもう一人の代表的存在、村上知彦による『黄昏通信』が「同時代まんがのために」と副題を付されていた(24)ように、同時代(当時)のまんがを読むときに今なお有効な力を持つと考えるからでもある(たとえば樹村みのりの作品は「ぼくら」の方法によって読み解けるポイントを持っているだろう)。しかし私にとって、一番大きな理由は、「ぼくら」の方法のその、不明瞭さにある。

実際「マンガ表現論」に比べて、「ぼくら」や「夢への意志」を基本にしてマンガを読むという方法は、まったく不明瞭である。「ぼくら」と40年、50年近い年齢差を持つ私からすればなおさら、彼らの感覚はつかみにくい。一方で亜庭や村上の言葉が、時を超えて私に訴えかけるのも事実なのである。よく分からないが、それは心に響く。いわば「批評」の方法ではなく、ひとつの「過去」として私は彼らの方法を読もうとしているのかもしれない。しかし彼らが言おうとしていたことをでき得る限り正確に掴めたならば、それは(伊藤が70年代に一度成立しかかった、マンガを自律した表現として見る枠組みが成立しなかったことを「なぜ、そうはならなかったか」と問うたように)「新たな思考の道筋を開」く(25)ことにもつなげられるのではないかと思うのである。マンガ評論家ではなく「まんがが自分にとってぬきさしならぬ何かであり、その何かとは何かをみつけるために、何かしたいのだけれど、何をしてよいのかわからないと思いつづけているひと」(26)として、私もまた、「まんがに何ができるか」を、問おうとしているのだから。

ということで、改めて「マンガ世代」に戻る。「僕等の内にマンガを一つの別な空間=世界として持」つ、とは、どういう意味なのだろうか。

まず「僕等」にとって、マンガは現実の日常から切りはなされた異空間であった。「僕等」がマンガを読むことはその異空間に飛び込み、そこで生き、想像力で幻想の空間を成立させ、その世界を身をもって享楽することだった。重要なのは、この異空間がマンガであるゆえに、「共有化される世界」だったことである。

異空間について語られる言葉がこの空間を拡大し、そこに「別の空間」を現出させる。作品について語られる言葉がそれを知っている者だけに通じ、知らぬ者には暗号のようにさえ思える言葉であるために、語り合う者同士はひとつの秘密結社のような関係となって、このとき、作品は言葉の核となって共有されたものになる。そこでは個人個人が想像力で創り出した世界は稀薄化されるものの、共有されることによってさらに拡がりを持つに至る。こうして「読者状況=ファンダム」が形成される。

亜庭によれば、こうした「二重の世界構造」を所持できたことが「僕等が「マンガ世代」とある程度自負し得る」理由だが、これだけ読んでみると、あまりに単純にも思える。日常と別の場所にあるマンガの世界、そしてその世界を分かるもの同士が語り合い共有し合うファンダムの世界。「マンガ世代」とはこれだけのものなのか?

亜庭の答えを書けば、これだけのものであり、これだけのものではなかった、ということになる。それはつまり、「僕等」がそのように世界構造を規定した瞬間に、「僕等」が「状況の外」にいたからである。

第二章 豚に翼があるやらないやら

『COM』

第二章では「マンガ世代」の辿った過去と、辿り着いた現状、そして未来への意志が述べられる。亜庭によれば「僕等」にとってマンガはそうした「世界構造」を持つものとして認識されたものの、同時に「亀裂」が生じた。ゆえに「僕等」は「状況の外」に置かれたわけだが、その「亀裂」を象徴するのが『あしたのジョー』終了と『COM』廃刊なのである。

『ジョー』の終了は、『少年マガジン』の「出版資本側の読者世代交代宣言」であり、「僕等」が青年となることで少年誌から切り離されていったことを指す。これは、『ジョー』が当時学生運動に従事した学生たちから人気を博したこととも併せて考えるべき話と思われるが、本文内で深くは触れられていないこともあり、深入りは避ける。より重要なのは『COM』である。

『COM』で夢見られたものやその変遷については「関西「ぼくら」のまんが年表」やそこに挙げた各種参考文献を参照していただきたいが、最初に簡単に書いておけば、実験的な作品を掲載し、そうした作品を新人にも求め、そしてそれら新人やマンガファンが編集者とともに結集する全国的組織「ぐら・こん」を提起し、運営し、また評論などでもマンガを探究する場としてあった『COM』が結果的には崩壊し、『COM』自身への期待を成立させ得なかったという背景がある。亜庭はそれを、

「COM」の廃刊は、マンガの探究・総合の場の消失であった。(27)

と表している。それは、

その作品群の実際的な成果はともかく、マンガを世界としてとらえる僕等に唯一最も可能性を覚えさせたCOMは、その廃刊によって二重にこの世界意識の崩壊に拍車をかけた。作品状況において、そしてファンダム状況において。(28)

といった結果をもたらした。もちろんそれは亜庭自身が言うように、「マンガ世代」にとってマンガをもたらしたのが手塚治虫であり「手塚は僕等の中で殆どマンガと同義語の存在となってしまって」いたことに原因が求められる。それほどの存在の手塚が「まんがエリート」(29)に向けて送り出したのが『COM』だったのである。

『COM』は創刊直後に「ぐら・こん」構想を打ち出し、岡田史子という「まんが界にひとつのジャンルを築くことになる」(30)可能性を持つ才能を見出した。亜庭はこの『COM』創刊によって、初めて「僕等」は「空間=世界としてのマンガ状況の認識」を得た、と書く。それは亜庭が1980年代にもなお、自身の理想とする「まんが状況」の発想の根底に(乗り越えられるべきものとして)『COM』の「ぐら・こん」を置いたことからも窺うことができる(31)。村上知彦は『黄昏通信』で、「岡田史子がまんが表現の極北を指さしながら、ぼくらのまえに現れたとき、ぼくらは初めて、まんががぼくらにとって何であったかということが、わかったのだ。」(32)と亜庭と極めて似た実感を語っているが、当時の亜庭や村上とそう年齢の変わらない岡田が、「まんが的なるものとぼくらが考えうるものの枠を、軽々と越え」「まんがに何ができるか」と問いかける(33)マンガを描き、それが掲載され評価される(岡田は後にCOM新人賞を受賞(34)する)『COM』という場——そこに「マンガ状況」の認識が生まれた。

亜庭や村上に従えば、「ぐら・こん」やそのイメージに従うかのような新人選出、誌面作りによって、『COM』は「マンガ世代」に「世界構造」の道を指し示したのである。それは第一章でいう「二重の世界構造」の理想的なかたち——より優れた作品と、より優れた環境と、より優れた読者との集まる——への可能性であり希望であった。「マニア運動体論 序説」冒頭で宣言される、「マンガの持つあらゆる可能性が十全に展開される場」のイメージも、おそらくここに源泉がある。しかし、

COMはマンガには可能性があるとかすかにほのめかしただけで、それを具体的には探ろうとしなかった。(35)

虫プロ商事の経営悪化に伴い、『COM』は実験的なまんが作品から離れ、「たのしくて おもしろい」(36)作品をねらうようになり、岡田も結婚とともに長い休筆に入るなか、末期には「ぐら・こん」さえ誌面から切り捨てられる。そして最終的には慌ただしいリニューアルを経て休刊にいたり(37)、「世界構造」の夢に魅せられた「マンガ世代」を置き去りにした。

亜庭は後に

まんがとは、何かが可能だと、世界へと至れるのだと知った「ぼくら」の夢だ。(38)

と書くが、いわば「夢」はこのとき生まれ、そして「ほのめかし」のまま消え去っていたのである。

『COM』以降

『COM』を失った「僕等」が辿った道について、「第二章」後半では語られる。ジャンル別に触れられているので、順番に整理してみよう。

まず青年マンガは、「僕等」の情念と美意識のロマンへの志向に当初対応していたが、読者層の増大が作家の水増しをまねき、画一的な大量生産(亜庭が「線がマンガの世界構成の重要なキイ」であることを理由に、大量生産の為の劇画手法を批判しているのは興味深いポイントだが、ここでは数行の記述に留まっているのでいったん置く)の中で、狂い咲きの可能性としての山上たつひこなどの作家を持ちながらも、結果的には魅力を失っている。

次に少年マンガは、本章冒頭で触れた『ジョー』の例のように、「幼児退行」的なものとなって、『COM』読者の行く道には成り得ていない。

最後に、「唯一の活路」として少女マンガが見出されたが、これも当初萩尾望都が見せたような実力はもう望めず、作品は「ママゴト遊び」的で「自嘲的なパロディ」のくりかえしになってしまい、読者はそうした世界を「だまって見続けるしか」なくなっている。

まとめれば、

読者としての「マンガ世代」の現状は、自らのマンガを喪失し、寄るべき岸辺もないままにノスタルジアにひたることによってしか世代としての確認すらできないというあわれさだ。(39)

ということになる。亜庭はここで、読むべきものの見つからない作品状況と、たとえば「少年ジェットのテーマソングを唄えること」を「世代」の証とするような態度を持つ読者状況両方を批判している。これは純粋に「ファン」の場としてあった(ただエンターティメントとして楽しみ、それ以上を目指さない)「日本漫画大会」や、その運営であったマンガファンサークルへの批判も含意しているだろう。

亜庭は、この現状に対してこう提言する。

僕等が「マンガ世代」と標榜するなら、それは、まさしく僕等の過去のマンガ体験をいかに未来に照射し得るかという一点にかかっていよう。マンガに対して何をなし得るかという、その責任の意識のみが「世代」とおこがましくも言いきる重みを与えるのだ。(40)

マンガを一つの世界=空間と認識した僕等は、今やその「遊び」が日常の中へ崩れ去ろうとする予感に対し、世界としての再度の浮上を掲げるものである。(41)

僕等は今、自らの手で異世界への新たなる門を開こうとしているのだ。(42)

『COM』によってマンガという「世界構造」への認識を得た「僕等」が、『COM』という寄るべき岸辺を失い、雑誌に発表されるマンガそのものも大量生産された自己閉鎖的なくりかえしに陥っていくなか、再度「世界構造」としての「マンガ」概念を浮上させること——そのために「マンガに対して何をなし得るか」? 「過去のマンガ体験をいかに未来に照射」するか?——そうした「世界=空間」への意志を亜庭は伝えようとした。

第三章 「恥を知れよ」とせいうちが言う

第三章は、ファンダム(読者状況)への痛烈な批判となっている。亜庭が言うように、「ファンダム」の形成こそは「世界構造」の形成に必要なものだったのであり(「二重の」世界構造)、ゆえに、そのファンダムの現状も分析、批判されねばならない。特に亜庭はマンガ作品の創作ではなく批評を中心に活動したこともあって、その検討はより切実な要求として捉えられただろう。実際に、第三章は「マニア運動体論 序説」において、Part1、2に分割されて述べられるなど、最大のボリュームを持っている。

○Part1

3つの志向

まず亜庭は、現在の読者空間を3つの志向に分類する。

第一に読者としての作家への憧憬、

第二に自ら描き手の側にまわろうとする意欲、

第三にマンガを世界としてとらえ得るかぎりとらえようとする意志。

これらは相互にからみ合いながら、現象的には、各々、ファンクラブ、創作同人、批評誌として(引用者注・現在)集約的にあらわれている。そして、さらに、これらのグループとは別に、多くのコレクター達が存在し、又、それらの集約の場として漫画大会、マンガフェスティバル等があることになっている。しかしそれらは必ずしも空間として十全な展開を示しているとは言い難い。(43。本文に改行はない)

このように分類したうえで、亜庭はファンクラブや創作同人グループといった各種ファンダムのあり方について、検討を進めていく。順番に見ていこう。

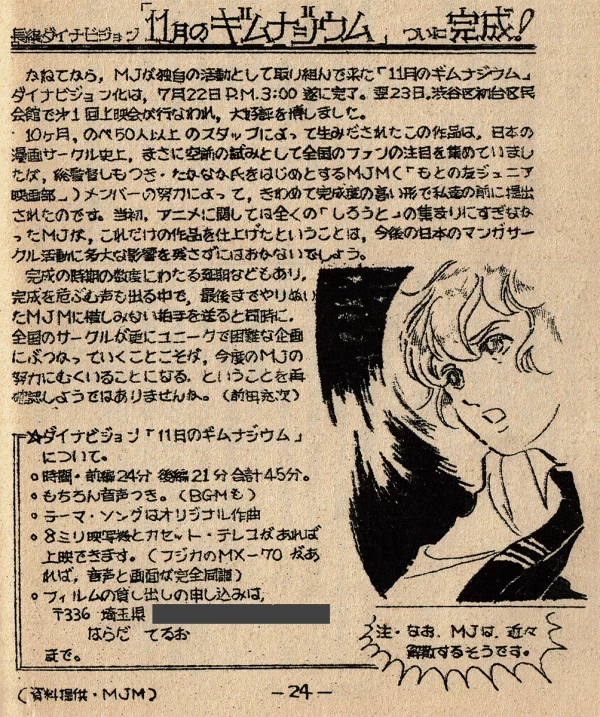

まず「ファンクラブ」である。同じ空間を作家のファンたちが集まって形成し共有するものとして一定の正統性がそこにはある。しかし、その現実は作家の神格化、作品から離れたファンのヒエラルキー化(作家との関わり方、作家の近況をより知っているものがよりランクが高い……というような)に至った閉鎖的な集団である。すでにそこには作品空間を生きたり、異空間に息づいたりする自由はない。ファンクラブがなにかをなし得るとすれば、「MJ」(モトのともジュニア)のような「作家の創り出す作品空間を、より十全に生きる為」に、作品に唯一の紐帯をおくものとしてである。

「モトのとも」は霜月が運営していた萩尾望都のファンクラブ(若干内輪な感じだが、もともと同じイメージを抱いたものが集まって「迷宮」が結成されたのだから当然かもしれない)である。作家と離れたところで、葉書に短文批評などを書き、送る、という活動を行なっていた(44)。「MJ」は「モトのとも」が発展して生まれたサークルで、ダイナビジョンという擬似アニメの手法を用いた『11月のギムナジウム』を制作し好評を博している(45)。こうした点はまさに、亜庭の言う「作品空間を、より十全に生きる」活動だと言えるだろう。

次に「創作同人グループ」である。亜庭はそれぞれのグループによる作品や志向については作品論の分野としていったん置き、問題はそれらグループが全国に分散し、孤立していることだと言う。そしてとあるグループ(本文では「××」とされている)についての批判が展開される。

このグループは日本最大の会員数を誇り、本来は商業誌作品と別の作品状況を生み出すべき存在であったにも関わらず、実質的には商業誌への志向を強く持っており、ゆえに「出版資本の為の才能の狩り集め人」に過ぎなくなっている。一方で創作同人ファンダムの内部では「権威」的に自らの位置を誇示しており、ここにもファンクラブと同種の(出版編集→グループ幹部→一般会員→一般ファン、といった)ヒエラルキーが存在し、これには否をつきつけねばならない。

「マニア運動体論」が目指す方向は、各同人グループの集約点的な発表の場の確立であり、それこそが「マンガ空間」の拡大にもつながる。

『20世紀エディトリアル・オデッセイ』掲載の霜月へのインタビューでは、当時の同人誌が非常に入手の難しいものであったことが語られている。

もともと漫画同人誌っていうのは大学や高校の学園祭で漫研が作ったものを買うか,『COM』の同人誌紹介コーナーを見て郵便で頼むか,それくらいしか手に入れる方法がない,いわば幻の本だったんです。(46)

ここでも『COM』の大きさを感じることができるが、この制約ゆえに、亜庭の言うようにグループは分散し、孤立せざるを得なかった。そこで「迷宮」は「カウンターカルチャーの形成」として、「描く同人グループの集約点的な発表の場」を作り出し、「マンガ空間」の拡大を目指すのである。亜庭は数年前 『COM』に、「岡田史子さんも、やまだ紫さんも『COM』以外に殆ど発表の場を持っていません。それでも彼女らはプロでしょうか。プロであること、プロになることがだいじなのではないはずです。」(47)と投稿し、市場主義的に変わろうとする『COM』に批判を行なっている。その『COM』がなくなったとき、亜庭は「迷宮」という仲間と自らその「発表の場」を作り出そうとした。それは現在のコミックマーケットの端緒としてある。

最後に「コレクターグループ」が分析される。そもそも、ファンダムにある以上、どういったグループの参加者もコレクター志向は持っており、その意義は認められねばならない。問題となるのは、コレクション自身が自己目的と化したコレクターである。単に所有のみが目的となり、過去の掘りおこしや歴史の検証、資料の整備といった目的から離れてしまうことには警告を発しておく必要がある。また、手塚など一部の人気作家のみがコレクターに取り上げられることでマンガ史そのものが偏向されてしまうこと、コレクター集団によって古本の価格がつり上げられることにも批判が向けられる(実際に第3回日本漫画大会(1974年7月27、28日)のオークションでは萩尾望都作品『ケーキ ケーキ ケーキ』の古本が5万円の高値で落札され、霜月や主催者内部から問題視されていた(48))。こうした事態に対し、マンガ資料館の設立、重要作品のコピーによる配布を「迷宮」は検討している。

後に、「迷宮」が千明初美の作品集などを制作したことも、こうしたところにそのはじまりがあると見て良いだろう。また「迷宮」メンバーでもあった米澤嘉博の蔵書が「米澤嘉博記念図書館」という「マンガ資料館」誕生に大きな役割を果たしたことも、ある種の縁を感じさせる。

こうしてファンダム内部を検討してきた亜庭は、さらにファンダムの「現状」を判断するうえで最も注目すべき点として、「ジュニア」層と「ジュニア」層の状況を象徴的に表す「漫画大会」を挙げ、さらに詳細にファンダムという読書空間を検討していく。

「ジュニア」

「ジュニア」という言葉は「迷宮」内の符牒だったようで、迷宮メンバーの式城京太郎は

この頃になると(引用者注・コミックマーケット開催前。1975年ごろ)同人活動をする人の年齢が若くなって,7割くらいが少女漫画とアニメを中心としたファン活動になり,それをよく思ってなかったというのもあるんです。僕らは彼らのことを「ジュニア」と呼んで,あからさまに下に見ていました(笑)。(49)

と述べている。また、「迷宮」の前身となったグループのひとつ「CPS」が発行した同人誌『漫画の傾向と対策 いちゃもん』第2号にも、漫画大会を批判した

「ジュニアのための漫画大会って感じに毎年なっていくけど,ジュニアたちにとっても,あれは本当にいい大会となっているんだろうか?」ってね。(50)

という文章がある。「迷宮」メンバーより年少の(当時中高生くらいか)少女まんがファン、アニメファンを「ジュニア」は指していたと推測できるが、「マニア運動体論 序説」では特に「萩尾望都ファン」をさして「ジュニア」層という言葉が使われている。亜庭はここで「極端な言い方」とことわりながらも、

現在のマンガファンダムの実質は望都ファンクラブであり、第二の萩尾をめざす作家の集合体であり、萩尾望都コレクターの交流体なのである。この大量のモーの一族が、そしてこの一族のみが「ファンダム」をになっていると言っても過言ではない。(51)

とまで、言い切っている。この状況は第二章で「唯一の活路」として萩尾望都の少女マンガが見出されていたことからも窺えるように、現在発表されているマンガ作品群から説明のつくものではあるが、しかし危機的なものではある。

モー様コケたら皆コケるという瀬戸際にまできているのだ。(52)

亜庭の問題意識は、彼ら「モーさま」ファンが、主体的なマンガ空間の拡大や構築は一切目論むことなく、ただ出てきた作品や情報に歓喜する「きわめて受動的」な存在であり、その場、その場の陶酔にのみ歓びを見出すことしかできはしない、ところにある。彼らは出版資本に操られる人形にすぎず、したがって「マンガ空間」を自らの内に所持することもついにない。もちろんそこには、「世界」としての存在の余地もないのである。

亜庭は、こうした状況を現在の「漫画大会」が象徴すると言う。

たびたび登場した「漫画大会」とは、1972年夏に第1回が開催され(53)、その後も毎年行われていた、「討論会、ファングループ紹介、原稿展示、グループ誌展示、アニメーション上映、古書・ファンジン即売、オークション、宝くじ、作家との交流等」(54)で構成されたイベント「日本漫画大会」である。出版社などの業界団体ではなくマンガファンによって立ち上げられ、「迷宮」各メンバーの出会いの場となったり霜月がその「同人誌販売コーナー」から同人誌に目を開かされたりする(55)など果たした役割は大きいが、運営方針なども含め批判されるところも多かった。

亜庭はここで「漫画大会」誕生の経緯をこのようにまとめている。

COM消滅時における「ぐら・こん」の活動が「マンガジュマン」から「あっぷる・こあ」へと変遷してゆく過程で「COM」以降をになうべき「マニア」の連絡の場としての意図を失ない、創作同人へと変質していき、ついに姿を消した時、「日本漫画大会」のみが、唯一のファンダムの集約の場となった。(引用者略)にもかかわらず、(引用者略)現在開かれようとしている第四回大会においては、まさにファンダムの空虚な現実そのものを示す場へとなろうとしている。すなわち、活動の出発点であった漫大は、単なる交流の場へと落ち、今や、場としての機能も放棄して、開催のみが、唯一の目的となってしまった。ファンダムの幻影(ファントム)としてのみ開かれようとしているのだ。(56)

この「場としての機能も放棄して、開催のみが、唯一の目的となっ」た、という部分は「迷宮」メンバーの友人であった女性が漫画大会の運営について指摘したところ、それらが「委員の血と汗と涙に対する重大な屈辱」として大会参加を拒否された事件のことも念頭にあると考えられる(57)。「迷宮」は関連グループと協力し、「漫画大会を告発する会」を結成(58)してもいる。

こうした「閉鎖性」や「自慰的な階層意識」によって、「作品の上に築かれた異世界としてのファンダム、空間としてのファンダム」はその展開を妨げられている。このようにファンダムの可能性が幻影として崩壊の危機にあるなかで、あらたな可能性の確立に向けて踏み出さねばならない。

○Part2

「○Part1」で以上のように、ファンダムの現在を「幻影(ファントム)」であると明らかにした亜庭は、

ではそのような幻影はいかにしてもたらされたか(一)、そして過去において、ファンダムは存在していたのか(二)、又、現在焦眉の問題であるジュニア層はいかにして成立してきたのか(三)(59。漢数字の番号分けは引用者が行った)

という問いに移る。これが「○Part2」の内容である。亜庭はここで、まず「ジュニア層」の母胎となっている「少女マンガ家予備軍層=新人賞投稿グループ」および現在の「少女マンガ」がはらむ危険について分析し(「三」にあたる)、それと対照的な存在として再び『COM』を検討(「二」にあたる」)しながら、「一」の問題に答えていく、という流れをとっている。以下に見ていきたい。

「ジュニア層」と「少女マンガ」

亜庭は、「ジュニア層」の追放を目的としているわけではない。これは「迷宮」メンバーにも共通していて、式城も上記インタビューで「下に見て」いたと口にしながらも、その「若い層」に対する「アピール」の話を続けている。亜庭が目的としているのは、「「ジュニア意識」の一層」であった。では「ジュニア意識」とは何か。それを、少女マンガの現況を論じながら亜庭は語っていく。

まず現在、少女マンガ界は新人賞出身の作家によって多くが占められている。1950年代からの作家がいまだ中心である少年マンガと比べて、この意義は大きい。これが可能となったのは、少女マンガは少年マンガに比べ、「マニア」と「プロ」の差が著しく少ないからである。デッサンやストーリー構成も、「カワユイヒロイン」さえ描ければそれほど問われることなく、「プロ」として通用する。なぜそうなのかと言えば、それは少女マンガが「イミテーションによって形成されてい」るからである。

少女マンガは、読者に対して新しい空間を拡げるというより、その内部に既に存在する夢想を具現して示すものとしてある。それはパタナイズされたストーリーを、パタナイズされたヒロイン像を、現出させる。

その具現化された夢想を、より自らの内部に確定し、あるいは修整してより適合したものとして作り直す為に、自ら描くという衝動を生む。空間はより細分化され、微妙になろうと、拡大することはない。(60)

少女マンガがこうした「パターンのバリエーション」であったからこそ、新人は起用され、「プロ」として通用できた。新人の持つ目先の「新しさ」が必要とされ、一方でパターンの枠があるからこそ大胆な起用も可能になる。萩尾望都もこのパターン世界の境界線にあって、それを最大限に利用した存在としてある。この「パターン=イミテーション世界」の頂点にいるプロ作家たちは、「マニア」と「プロ」の差が明確でないゆえに、「マニア」にとっては「あこがれ」——それは「マニア」をさらにイミテーションへと走らせる——となり、また当のプロ作家も、この世界では自身が反面「マニア」であるため、一人の切り開いた新しい地平も即座に他に波及し、普通化されて「その毒を失ってしまう」。

こうした「イミテーション」志向に貫かれた少女マンガの世界では、「オリジナルな才能」があっても、それに熱狂するものは、

自らの空間をそれに合致させようという志向のもとで、その空間の可能性を閉ざしてしまうのである。「ジュニア」の志向が基本的にイミテーションである限り、そこに新しい可能性の展ける余地はない。(61)

亜庭のこうした少女マンガへの認識は、その後の「迷宮」や「マンガ世代」の論者が「24年組」作家の評価に大きな影響をおよぼしたこともあり、金泰龍が先行研究を背景に論じた(62)ような検討がさらに(批判意識を持って)加えられるべきであるが、本稿の目的から離れるため、ここではその認識について紹介するにとどめたい。

かつての『COM』

では「ジュニア層」以前——かつての『COM』はどのような状況を企図していたのだろうか。亜庭は、それは「ジュニア層」と対照的に、「マンガ空間の可能性の拡大そのもの」だったと言う。

作品において、読者状況において、COMこそは我々の出発点であった。(63)

と、亜庭は言い切る。作品については別稿に譲るとし、「読者状況」がここでの問題とされる。『COM』と「読者状況」と言えば連想されるのは「ぐら・こん」だが、亜庭は「ぐら・こん」という組織そのものよりも、その幻想を置いた場所である『COM』が重要なのだと言う。

組織としての「ぐら・こん」とは一種の喜劇にすぎない。COMという雑誌自身が存在したことに比べれば「ぐら・こん」などは、たかだか幻想に与えられた名前にすぎない。まさしくCOMは、その存在自体によってマニア状況を決定したのである。正確に言えば、COMとのつながりによって、読者は初めて自分をマンガマニアであると自己確認したのだ。(64)

「まんがエリートのための」と銘打って『COM』は登場する。このとき、読者の志向はまだカオスに過ぎなかった。作家への志向はあり、ファンクラブの形成も始まっていたが、彼らの意識の下層にはまだ「マンガに対する漠然とした不信」があった。

マンガはまだ真剣に取り組むにはあまりに理由づけを欠いていた。少なくとも描き手への志向なくして読者としてのみの関わりは殆ど不可能に近かった。(65)

白土三平を除いて、読み捨てられるものとしか評価されなかった「マンガ」に混沌とした思いを抱く潜在的マニア層に、『COM』は「芸術家的意欲に対するアリバイ」を与えた。『COM』の表現としてのマンガの可能性の拡大をめざすという名目は、岡田史子たちの「実験まんが」に支えられ、マンガは必ずしもエンターティメントである必要はない、と保証した。この「絶好の弁明理由」を与え、また新人募集、グループ紹介を掲載することでCOMはマニア層の存在をさらに主張し、波及的にグループ結成を促していった。こうして(第二章にあったように)『COM』の登場によって、初めて統一的なものとしての「ファンダム」意識が抱かれた。しかし、実はそれは、

COMによってその存在を得たマニアは、COMをまさしくファンダムそのものと誤認していたのであり、COMも又状況の一部であるという認識をまったく欠いていた。COMこそは、その時点における状況そのものであり、マンガ空間の全てであったといってもよい。(66)

という性質のものにすぎなかった。

『COM』に登場する作品はたしかにまんがの未来を予感させ、マニアはそこに未来を賭けようとした。『COM』によって意識を決定された描き手としてのマニアの、自らの空間を持たないことによるイミテーション性は『COM』に「前衛性」をもたらしはした。が、それはまさに可能性のみであった。

亜庭は、「COMによってその存在を得たマニア」——「我々」——を、現在の「ジュニア」たちと対置する。「ジュニア」が萩尾望都をスター化するように、関わり方こそ違えど、「我々」も『COM』の中にいた。『COM』の限界に停まりながら、すべてを把握しているように信じていたのである。それは先に引用した、亜庭のあの『COM』批判の投書(67)にも窺うことができる。亜庭はそこで「『COM』ならではのユニークさ」を持つ作品を求め、掲載作に「どうしてこれが『COM』でなければならないのだろう?」と批判を向ける。当時の亜庭は「まんが界」に意見を述べながら、そこに「オピニオンリーダー」としての『COM』があることを「基本的立場」として求めていた。それはまさに、「COMの限界内」の姿であった。

亜庭はここで「我々」に批判の刃を向ける。現在のマニア状況の荒廃は、『COM』と「我々」との関わり方がもたらしたものだ。『COM』終焉間近になって、亜庭が投書で訴えたように、『COM』はその限界を露呈する。このとき「COM=状況」という図式への疑問がやっと起きたものの、『COM』が去ったあとも「我々」は絶縁状を叩きつけることのできないまま、「行く道を探すよりは、そこに至る道程ばかりを振り返っていた」(68)。亜庭によればそれは未だにあの、マンガに関わる「アリバイ」を『COM』に求めていたからである。『COM』登場によって、マンガに「真剣に取り組む」理由を得たマニアたちは、実はその登場後もマンガを自らのものとして断言することにためらいと恥じらいを感じていた。

「たかがマンガじゃないか」と言い放つことにすら、ある気取りがなかったとは言わせない。エンターティメントの主張すら、裏返しにされた芸術コンプレックスであった筈だ。「遊び」の意識のいささかでも、カウンターカルチャーの概念のかけらでもあれば、我々はCOMをあれ程祭り上げはせず、もっと十分に利用できたであろう。(69)

ここで私が思い出すのは、コミックマーケット第1回にも参加し、「迷宮」とも関わりの深い同人誌グループ『チャンネルゼロ工房』がその季刊誌に載せた「編集後記」である。

恐らく、ぼくらは漫画に就いて情熱的であることを止したのでした。「たかが漫画ではないか。」と誰かが云います。でも、その言葉の中には、漫画への思い入れがうらはらにこめられているような、負の情熱をぼくらは感じてしまいます。ぼくらは多分、そんな風にさえも考えなかったろうと思うのです。(70)

私はここに、「マンガ世代」の意識の一端を見る。彼らの「なぜ、まんがなのか」という問いは、この、ねじれた思いを背景にしなければ、おそらく読み解くことができない。

もうひとつ、亜庭がいう「遊び」の意識についても、考えなければならない。「遊び」は「マニア運動体論 序説」や『漫画新批評大系』各号、『コミックマーケット創世記』等を通じて頻出する言葉で、これも「マンガ世代」を考えるとき、キーワードとなると思われる。「CPS」は『漫画の傾向と対策 いちゃもん』創刊号でこう述べている。少し長くなるが引用する。

CPS・コミック=プランニング=サービスこと”まんが企画”は,まんがに居直るための集団であります。まんがもつ”コミカルな”部分,すなわちバカバカしさに居直り,ダイナミックな形でのまんがと個人との関わりをめざします。まんがを人前で読むことに抵抗のいらなくなった現代ではありますが,我々の心の中にはまだまだ,まんがと関わっていることに対するうしろめたさのようなものがあります。しかし,まんがの好きなものたちの意志として,まんがファン,まんがマニアが,最も基本的な自分の意志を尊び,一般常識社会のもつ偏見を,まんがに社会的な地位を持たせることによってではなく,まんがにおいて最もひんしゅくを買う部分,そうです,バカバカしさに居直ることによって打ち破るためにCPSがあるのです。(引用者略)バカバカしさの真っただ中で犬死にしないための方法序説を論じる我々CPSの活動に,その手のことの好きな方々,どんどん参加してくださいますよう!(引用者後略)(71)

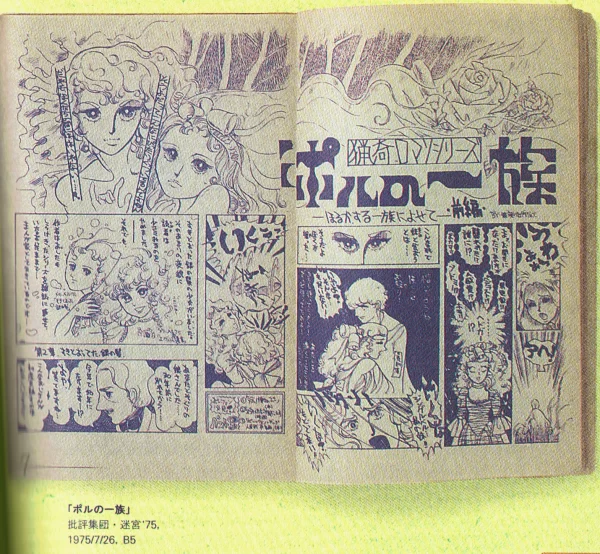

また、霜月は『漫画新批評大系』創刊準備号に、「やおいの元祖」と言われる『ポーの一族』のエロパロ作品「ポルの一族」を発表しているが(72)、それについて後にこう語っている。

(引用者注・パロディまんががそれまで同人誌に見られなかったと述べて)それを「読者の側から作家にこういう形で返すこともできる」ってやったら,これが妙に受けちゃって,パロディが同人で流行したんです。(73)

ダイナビジョンの時と同様に、原作をより楽しむための方法を新たに広めてしまったこと、即ちパロディの一つのスタイルを開拓してしまったことは認めざるをえないわけで、それについては今も複雑な思いがする。(74)

こうした方法を伴う「遊び」の意識は、「カウンターカルチャーの概念」と並ぶものとして亜庭に思い描かれていた(ちなみに霜月は「遊び」の精神について「先鋭化の果てに自閉し自滅していった学生運動から僕らが学んだ知恵でもあった」(75)とも述べている)。その「遊び」がもたらした「未来」について本稿は触れないが、始まりにこうしたイメージがあったことについてここで記しておく。

ファンダム

さて、亜庭が掲げた「そのような幻影はいかにしてもたらされたか」(『COM』によって)、「現在焦眉の問題であるジュニア層はいかにして成立してきたのか」(「少女マンガと「ジュニア」について)の二つの問いに答えが示された。残るは「過去において、ファンダムは存在していたのか」という、問いである。

亜庭によれば、『COM』がたしかに「ファンダム幻想」を抱かせはしたが、真の「ファンダム」は存在しなかった。グループはあったものの、『COM』終焉とともにその多くが解散や休止していったことは、そのことを如実に示している。その後のグループも「幻想の寄る辺」こそ変化しても、やはり「COMの神話の内に」まだいるに過ぎない。それは歴史ではなく、「我々自身の」突き刺さる現実である。それを踏まえて亜庭は宣言する。

現在、ファンダムは存在しないと再確認しよう。そして又、過去にも存在はしなかった。あったのはCOMだけであった。(76)

第四章 方法の問題

こうして「マニア運動体論 序説」は最終章である「第四章 方法の問題」に入る。

読者状況の変革のために、幻想の存在だったファンダムを我々は構築しなければならない。「マニア運動体」としての我々の変革への取り組みは、ここから始まる。単に作品の質だけが問題なら、それは才能の存在によって解決されるだろうが、ファンダムの確立がなければそれは第二の萩尾望都を生むにとどまる。

問題は、作品世界をいかに世界として確定し、読者空間へと拡大するかという点にこそある。(77)

そして亜庭が訴えるのが、「批評の復権」なのである。

亜庭にとっての批評とは、「言葉による作品のとらえ直しであり、作品空間をまさしく空間として確立させる作業」である。そして一方で、「状況内においては、亀裂として、まなざしとして、意識そのものとして存在」するものでもある。つまり、絶えず状況を見つめながら、埋没しないこと——こうした批評を通じて、我々自身のうちに、開かれた自由な意識性を砦として築くこと——を亜庭は求めている。その先に、読者=ファンダム世界は広がっている。

もちろんそれは、かつて「COM誌上やマンガコミュニケーション、あるいは、漫画主義等」で行われたものとは根底的に異なったものとしてあらねばならない。

現在、マンガファンの間における批評不信を招来したのが、これらの「批評」なるものであったという事実のみならず、我々の行おうとするのが、まさしくマンガと共にある者による初めての批評であるという理由からでもある。(78)

亜庭によれば、かつての批評と呼ばれたもの——石子順造や斎藤次郎等によって行われたものには、マンガ状況を異世界としてとらえる認識が欠如していた。ゆえに彼等は彼等の唯一理解し得るストーリーや、描線の質について、文学的、社会論的、美術的な見地から述べるにとどまっていた。曰く「マンガは民衆の表現である」。曰く「マンガを生き死にの相でとらえる」等々……。彼等にとってマンガとは常に対象であり、外に在るものでしかなかったのだ。

そして亜庭は、「我々」の方法論については、「実際の文章でもって応えてい」くとする(その後、『漫画新批評大系』で15号にわたって、非常に多くのマンガ論を発表していくことになる)。

「我々」がめざす新しい批評は、「開かれた場として、出発点として読者状況へと出撃」するものとしてある。読者の側から作品空間への関わりは批評的意識のみに、拡大する可能性があり、それを知るならば

批評状況の確立は、読者の主体意識の覚醒として状況を突き崩し、ついには、ファンダムそのものの変革へと向かうのである。(79)

亜庭は言う。「我々は単純に「ファンダムへ結集せよ」と言い放ちはしない。」と。現実の個々のファンがそのような意識性を築き上げること——それを訴えるのである。「マンガ状況の変革——マンガの持つあらゆる可能性が十全に展開される場の構築へ向けての運動——それが僕等の目標である。」と「マニア運動体論 序説」は第一章冒頭で宣言したが、それが「運動」であることは、つまりその「意識性」に関わっている。

マンガ空間をカウンターカルチャーとして実質化していこうとする運動には、マンガ空間を自らのカウンターカルチャーとして把握する意識が不可欠なのである。

我々の批評はそのような意識を言葉によって訴えかけるものである。カウンターカルチャーとしてのマンガ空間を言葉によって明らかにするものである。それはまさしく運動である。(80)

亜庭はこう述べて、批評活動の別の側面として、同じ方向性を持つすべての運動に「迷宮」が関わることを付言する。そこには資料整備や大会から、海外ファンダムとの交流、各種ファン・グループの連絡センターまでさまざまな運動が挙げられている。やるべきことは余りに多いが、状況に対して否という以上、「我々」はそれをやっていく。

今、我々は、自らの手で、そのファンダムを現実に出現させ、一切、幻影のかけらを放逐し、マンガの変革への巨大なうねりを巻き起こさねばならない。——すべてはここより始まる。(81)

そして「序章は序章にすぎない」として今後の「本論」を予告し、「マニア運動体論 序説」は幕を下ろす。

我々ははっきりと予告しておく。——我々の本論が明らかになる時、マンガ状況は、まさしく変革の嵐の中で、果てしない迷宮となることを!

(了)

批評集団 迷宮(ラビリンス)’75(82)

おわりに

伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』は夏目房之介によって提唱された「マンガ表現論」を深く更新した、マンガ研究に欠かせない名著である。一方で、この本は「ぼくら語り」批判の本としても知られている。その「ぼくら語り」批判は鋭く、実際に伊藤が示した「マンガ表現論」の方法の優れていた点でも、卓抜なものだった。けれど、たとえば「あるいは「ぼくらのマンガ」といった世代的な一体感へと逃げこむのではないか?」(83)といった文章が、「ぼくら語り」はそんな「世代的な」方法だ。だから駄目なんだ、と「誤読」されてしまった面はないだろうか。もちろん、この『デッド』をよく読めば、伊藤が「ぼくら」語りを批判したのがそういった理由からだけでないことは明らかである。伊藤はどちらかと言うと、

マンガを読み、語るのは個々の「この私」ではなく、「ぼくら」であるとされ、ゆえに、共同体の成員が互いに個々の「読み」の差異を意識せざるを得なくなるような言説は退けられる。かくして、個々の論者・話者が「私はこう読んだけれど、あなたは?」と問いかけるような言説が強く抑圧されてきた(84)

ことに重点を置いて、「ぼくら語り」を批判している。しかし、こうした深い読みに至ることなく、単に「「昔」の人の世代的な読み方」「単なる感想に過ぎない」と捉えられてしまっている面もあるのではないか。

「マニア運動体論 序説」を読みほどいて分かるように、それはただの「世代的な」「単なる感想」の方法ではない。その背後にはあまりに多くのものがある。「ぼくら」の言葉が「二重の世界構造」の概念とともにあること、そしてそれが「運動」として機能しようとしたことは、「ぼくら」の言葉がたとえ「単なる感想」だったとしても「単なる感想」でないことを指し示す(ゆえに、伊藤の「抑圧」指摘が成立する。もし「ぼくら語り」が「単なる感想」や「自分語り」ならそうはならないだろう)。

もちろん、ある「夢」や「理想」が背後にあったとして、それは方法としての無謬を意味しない。今大学などの研究機関でまんがを論じるのであれば、「マンガ表現論」の方法のほうがふさわしいだろう。「研究」は「喫茶店のおしゃべり」(85)に留まれないのだから。

けれど私は、「ぼくら」の言葉を(批評の方法としてではなく)「過去」として、やはり読みたい、と思う。SNSで作者にすら追い切れないほどまんがの感想が飛び交い、カウンターカルチャーどころか「クールジャパン」として「まんが」が世界に輸出されていく姿は、「ぼくら」の「まんがで何が可能か」という問いとは似ても似つかない遠い場所であり、「何故、まんがなのか」はそのとき改めて(抑圧的にならないように、「主体意識」を「覚醒」させて)問い返されなければならない問いなのである。

「わたしたちの/時代の夢の熱(パトス)が/わたしたちの心に/まっすぐに/はいりこみ」

「割りさいた生木に/焼き印をおすように/心に跡(しるし)を残す」

「彼は/どこまで/行くのだろう」

「わたしは/どこまで/行くのだろう」

「わたしたちは/どこまで/行けるだろう」

樹村みのり「わたしたちの始まり」から(86)

2023年の今、20代の私にこの「わたしたち」は、分からない。その、「新たな未来を作り出していくわたしたち」といった、かつて漠然と連帯されたであろうイメージは、どこかで——相当前に——失われてしまったもののようにすら感じられる。「わたしたち」がたどり着いたのは「そこまで」だったのだろうか。

「ぼくら」も同じく、その場所は遠い。しかし「ぼく」は思う。「わたしたちの時代の夢」が覚めたのなら、「まんがとは「ぼくら」の夢だ」と言った「ぼくら」が夢見たものが「夢」に過ぎなかったのなら、なによりもそれは夢であることを理由に、覚めて初めて振り返ることのできるものなのである。

2023年7月6日

図版

順番に、

図版01 1977年ごろのコミックマーケット会場。赤田祐一/ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ 時代を創った雑誌たち』(誠文堂新光社)2014年 178ページ

図版02 霜月たかなか『コミックマーケット創世記』(朝日新聞出版)2008年

図版03 同上 187ページ

図版04 村上知彦『黄昏通信(トワイライト・タイムス) 同時代まんがのために』(ブロンズ社)1979年

図版05 岡田史子「太陽と骸骨のような少年」。『COM』(虫プロ商事)1967年2月号 196-197ページ

図版06 当時のダイナビジョン紹介文。『漫画の傾向と対策 いちゃもん』第2号(CPS内アラーの支社)1974年 24ページ

図版07 米澤嘉博記念図書館。同館公式ツイッターのツイートより。https://twitter.com/yone_lib/status/1237008472450818050 (2023年7月6日閲覧)

図版08 同人誌が特集された『COM』。『COM』(虫プロ商事)1968年4月号

図版09 パロディ作品「ポルの一族」。『20世紀エディトリアル・オデッセイ』151ページ

図版10 漫画新批評大系創刊準備号。『20世紀エディトリアル・オデッセイ』150ページ

図版11 樹村みのり「わたしたちの始まり」。樹村みのり『星に住む人びと』(秋田書店)1982年 171ページ

注

1.霜月たかなか『コミックマーケット創世記』(朝日新聞出版)2008年 10ページ(引用者注・187ページから210ページが「マニア運動体論 序説」の再録にあてられている)

2.同上 4ページ

3.同上 136ページ

4.同上 136ページ

5.同上 159ページ

6.同上 191ページ

7.同上 136ページ

8.同上 117ページ

9.同上 187ページ

10.同上 152ページ

11.同上 187ページ

12.同上 188-210ページ

13.同上 188ページ

14.同上 190ページ

15.同上 142ページ

16.同上 143ページ

17.コミックマーケット準備会「文化審議会・文化政策部会ご説明資料」2014年8月4日 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/seisaku/12/05/pdf/shiryo_1.pdf(2023年7月3日閲覧)

18.霜月『コミックマーケット創世記』 190ページ

19.同上 191ページ

20.同上 191ページ

21.伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』(星海社)2014年(原本は2005年にNTT出版より刊行) 59ページ

22.迷宮’80「from……EDITOR ROOM」『漫画新批評大系』Vol.14(迷宮’80)1980年 112ページ

23.Dirty•Birdy(引用者注・おそらく亜庭じゅんの別名義)「口先ばかりで実のないまんが批評を斬る!!」『漫画新批評大系』第2期第5号(迷宮’79)1979年 88ページ

24.村上知彦『黄昏通信(トワイライト・タイムス) 同時代まんがのために』(ブロンズ社)1979年 表紙

25.伊藤『テヅカ・イズ・デッド』 59ページ

26.村上『黄昏通信』 5-6ページ

27.霜月『コミックマーケット創世記』 192ページ

28.同上 192ページ

29.『月刊コミック・マガジンCOM まんがエリートのためのまんが専門誌』(虫プロ商事)1967年1月号(創刊号) 表紙

30.『COM』(虫プロ商事)1967年2月号 196ページ

31.亜庭じゅん「■迷宮緊急アピール■ 夢の明日・明日の夢」『漫画新批評大系』Vol.13(迷宮’80)1980年 2-9ページ

32.村上『黄昏通信』77ページ

33.同上 77ページ

34.『COM』(虫プロ商事)1968年4月号 86ページ

35.霜月『コミックマーケット創世記』 193ページ

36.『COM』(虫プロ商事)1971年7月号 表紙

37.霜月たかなか編『COM 40年目の終刊号』(朝日新聞出版)2011年に詳しい。

38.Dirty•Birdy「口先ばかりで実のないまんが批評を斬る!!」 88ページ

39.霜月『コミックマーケット創世記』 194ページ

40.同上 194ページ

41.同上 195ページ

42.同上 195ページ

43.同上 196ページ

44.同上 64ページ

45.文献1の第3章、第4章に詳しい。

46.赤田祐一/ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ 時代を創った雑誌たち』(誠文堂新光社)2014年 152ページ

47.『COM』(虫プロ商事)1971年8月号 277ページ

48.霜月『コミックマーケット創世記』95-96ページと『いちゃもん』第2号25ページを参照。

49.赤田/ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ』 161ページ

50.かみしま・えい(引用者注・霜月たかなかの別名義)「インフォマニア 㐧3回日本漫画大会非公式レポート」『漫画の傾向と対策 いちゃもん』第2号(CPS内アラーの支社)1974年 25ページ

51.霜月『コミックマーケット創世記』 200ページ

52.同上 201ページ

53.同上 58ページ

54.同上 58ページ

55.赤田/ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ』 152ページ

56.霜月『コミックマーケット創世記』 201ページ

57.同上 123ページ

58.同上 124ページ

59.同上 202ページ

60.同上 203ページ

61.同上 204ページ

62.金泰龍「「マンガ世代」の少女マンガ言説の形成と変遷——『COM』から「迷宮」まで——」『マンガ研究』vol.23(日本マンガ学会編集・発行 ゆまに書房発売)2017年 143-163ページ

63.霜月『コミックマーケット創世記』 204ページ

64.同上 204-205ページ

65.同上 205ページ

66.同上 206ページ

67.『COM』(虫プロ商事)1971年8月号 275-277ページ

68.霜月『コミックマーケット創世記』 206ページ

69.同上 207ページ

70.編集ブ「編集後記」『季刊チャンネルゼロ』No.7(チャンネルゼロ工房)1977年 55ページ

71.「CPSなんて知るもんか?」『漫画の傾向と対策 いちゃもん』創刊号(CPS内アラーの支社) 36ページ

72.赤田/ばるぼら『20世紀エディトリアル・オデッセイ』 153ページ

73.同上 153ページ

74.霜月『コミックマーケット創世記』 139ページ

75.同上 159ページ

76.同上 207ページ

77.同上 207ページ

78.同上 208ページ

79.同上 209ページ

80.同上 210ページ

81.同上 210ページ

82.同上 210ページ

83.伊藤『テヅカ・イズ・デッド』 48ページ

84.同上 58ページ

85.村上『黄昏通信』 81ページ

86.樹村みのり『星に住む人びと』(秋田書店)1982年 170-171ページ(引用者注・「わたしたちの始まり」初出は『別冊少女コミック』1975年9月号)